改正民法最新事情

公平な遺産分割を目的に、不動産を「共有」で相続するケースは珍しくありません。

しかし、不動産を共有名義にすることで、売却や管理方法で共有者の意見が対立したり、更なる相続で共有者が想定外に増えたりと、後々トラブルに発展しやすくなることも事実です。

近年、そうした共有不動産をめぐる問題解決のための法整備が進められており、今年4月には改訂民法も施行されました。共有制度がどのように変わったのか、3つの改正点をピックアップして紹介しましょう。

共有不動産に関する3つの改正点

<改正点> <改正内容>

①共有物の変更 ▶ 共有物に軽微な変更を加える場合共有持ち分の過半数管理に関する見直し の同意で実施可能に

②所在不明等の共有者 ▶ 裁判所の決定を得ることで連絡の取れる共有者のみで

がいる共有物の利用合理化 変更行為・管理行為が可能に

③長期間経過後の ▶ 遺産分割い10年間のタイムリミット

遺産分割の見直し

改正のポイント ①共有不動産の軽微変更は管理扱いで実施しやくす

一つ目のポイントは共有不動産に軽微な変更を加える際の要件の緩和です。

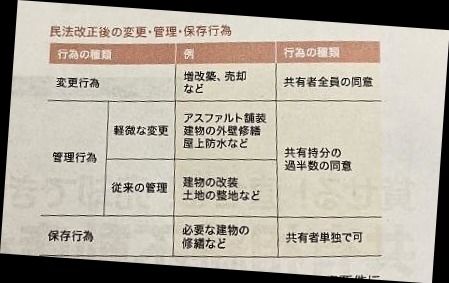

共有物の増改築や売却は実施に共有者全員のの同意が必要となる『変更行為』ですが、旧民法では、たとえ変更が軽微であっても変更行為であることに変わりがなく、やはり共有者全員の同意が必要でした。

しかし、共有者が増えると合意形成も一苦労なうえ、一人でも所在不明となれば実施は難しく、共有不動産の適切な管理を阻害する一因となっていました。

そこで改正民法では、共有不動産の形状(外観・構造)または効用(機能・用途)の著しい変更を供わない変更行為(=警備変更)につていは、共有者の持ち分の過半数の同意で実施できる「管理行為」と同じ扱いにすると規定。

例えば、砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁修理・屋上防水といった行為は、形状や効用を変化させない軽微変更の扱いとなり、共有者っ全員の同意がなくとも実施できるようになりました。手続きの円滑化が図られたことで、放置するしかなかった共有不動産の再整備や再利用が叶うケースが増えるでしょう(改正民法251条1項)

上記のほか、共有不動産を賃貸する際の同意要件についても規律が整備されています。

旧民法では長期間なら共有者全員の同意で、短期間なら過半数の同意で賃借権等の設定が可能とされていましたが、「短期間かどうか」の基準が明確ではなく、実質的には共有者全員の同意が求められていました。今回の改正で、建物の賃借権等は「更新のない3年までの契約は短期」と基準が示され、3年以内の定期借家契約等であれば共有持ち分の過半数の同意で締結できるようになりました。(改正民法252条4項3号)

改正ポイント② 全員の同意が取れなくても権利や変更の道筋

全員の同意がなくとも実施できることが増えたとはいえ、共有者の中に「賛否を明らかにしない者」「行方の分からない者」がいるために変更や管理を実現できないケースもあります。今回の法改正では、このような共有者の関係性の希薄化への対策も講じられました。

まず「管理行為」については、裁判所の決定を得ることで「回答しない共有者以外の共有者の持ち分の過半数の同意」で実施できるようになりました。管理行為を求める共有者が

共有物の所在地の地方裁判所に申し立てを行うと、1か月以上の賛否明示・異議届出の期間が設けられたうえで決定が下され、連絡の取れる共有者の過半数の同意で管理行為が実施できるようになります。(改正民法252条)

全員の同意が必要となる『変更行為』の場合も手続きはほぼ同じですが、こちらは所在不明者のケースに限られます。

また、共有物の売却等を行う場合には所在不明者が共有持ち分の利益を失わないよう、所在不明者の持ち分の時価相当額を提供するこtが求められます。(改正民法251条2項262条の3)

改正ポイント③ 遺産分割協議に10年のタイムリミット

今回の改正では、長期化しがちな遺産分割協議にもメスが入りました。遺産分割を行いまで各相続人は相続分に応じて不動産を共有しますが、話し合いはまとまらないと共有状態がずるずると長引き、やがて別の相続が生じたり、生前贈与や寄与分に関する証拠資料が散逸したりして合意形成が難しくなるケースが多く見られました。

そこで民法改正では、遺産分割による具体的相続にタイムリミットを設け、その期限を「相続開始から10年間※」と規定。

10年経過後は法定相続分または遺言による指定相続分を分割の基準とし、具体的相続分を適応しないこととなりました。(改正民法904条の3)

10年は長いようであっという間です。もし遺産分割協議がこじれれば、全ての相続人にとって不本意な結果となりまねません。残される家族のためにも、生前の合意形成がますます重要となるでしょう。

※経過措置として、既に10年が経過している未分割案件には施行から5年間の猶予が設けられます。

円満相続に必要なのは「権利関係の明確化」

今回の民法改正では、財産の共有についてさまざまな制度創設や変更がなされました。

今後は共有問題の迅速な解決が期待できそうですが、そもそも一番の対策は不動産の共有を可能な限り避けつつ、相続トラブルを起こさないことです。誰かが賃貸経営を引き継ぐのか、遺産をどう分割するのか、相続が発生する前に権利関係をはっきりさせる姿勢が賃貸経営者には求められるでしょう。

不動産をめぐる法整備では、同じく4月に、相続した不要な不動産を国に返せる相続土地国庫帰属制度がスタート。来年4月からは相続登記も義務化され、3年以内の登記申請が必要となります。

こうした相続関連の法改正にもアンテナを張りつつ、ぜひ管理会社と相談しながら、円満相続に向けて早いうちに将来の備えを初めてみてください。

関連した記事を読む

- 2024/04/19

- 2024/03/02

- 2024/02/20

- 2024/02/02