『観光立国』系かうで期待される賃貸需要

インバウンド(外国人旅行者)が3000万人を超え、東京オリンピックを前に日本中のさまざまな業界が「観光」を軸に盛り上がっていた2019年。その勢いはコロナ禍によって失われてしまいましたが、当時の賑わいが3年を経て戻ってくるかもしれません。

キーとなるのは、政府が3月31日に閣議決定した「観光立国推進基本計画」そして、国土交通省の計画する『民泊管理事業者の要件緩和』です。

全国100地域の観光地化を強化する3か年計画

観光立国推進基本計画とは、観光立国推進基本法に基づいて観光庁が策定する観光立国実現のための基本計画のことです。

6年ぶりの策定となった今回の計画期間は、2023年から2025年までの3年間。2年後に控える大阪万博に向けて、『持続花王な観光』『消費拡大』『地方誘致促進』の3つのキーワードのもと、インバウンド消費5兆円、国内旅行消費20兆円など、観光ニーズが最高潮に達していた2019年と同レベルの経済効果を早期達成目標に掲げます。

そうなると、賃貸経営者として期待したいのがコロナ禍前のゆな賃貸需要の復活です。

外国人環境客の増加が空室解消に直接寄与するわけではありませんが、訪日客数と住居ニーズは比例の関係。また、地域の観光事業が盛んになれば旅館業はもちろん飲食、小売、インフラなどの雇用も増え、従業員のための賃貸需要が高まることも考えられます。

加えて計画書では、主要観光地強化だけでなく、持続可能な観光地づくりに取り組む地域を2025年までに現在の12地域から全国100地域へと拡大されると表明。

計画書には『住んでよし、訪れてよし』の観光地域づくりを目指すとも表明されており、当該地域の不動産価値や相場賃料の上昇など『住』へのメリットにも期待が膨らみます。

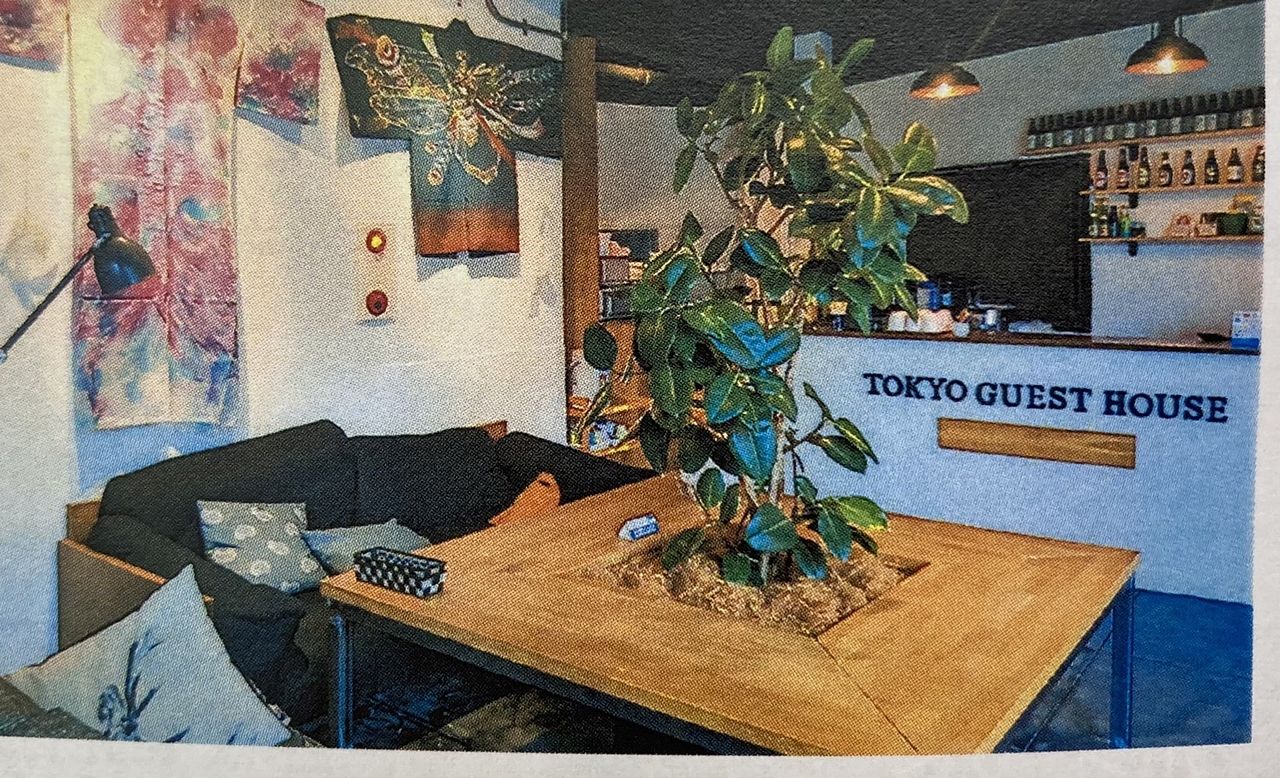

民泊管理事業者の要件緩和で参入ブーム再熱?

もうひとつ、2025年に向けての国交省が進めているのが、民泊運営を受託できる管理者□(住宅民泊管理事業者)の取得要件の緩和です。

2015年ごろからブームとなり、不動産投資家の参入も相次いだ民泊事業ですが、住民トラブル等が増加し社会問題化。

2017年には『住宅民泊事業法(民泊新法)』の制定で民泊の円滑・適正化が図られたものの、民泊日数の上限規制や自治体独自の条例規制、そして『住宅宿泊管理事業』資格の取得が

重しとなり、ブームは一気に下火となりました。

しかし、観光ニーズを復活させたい国にとって、空室を観光客の宿泊施設として提供できる民泊事業は魅力的です。

そこで国交省は住宅民泊管理業者について、従来の『不動産業務2年以上の実務経験』や『宅地建物取引士』等の資格取得といった要件を廃止し、通信講座20時間+講義7時間で取得可能とする方針を打ち出しました。

コロナ禍の追い打ちもあり低迷していた民泊ですが、参入ハードルがここまで下がれば事業者の急増も十分にあり得ます。インバウンド施策との相乗効果が発揮されれば民泊事業の投資的価値も高まりそうです。

もちろん、不安定な世界情勢や燃料高騰といった事情も残り、観光事業の復活が「計画通り」に進むとは限りません。また、期待の膨らむ民泊についても所有物件の賃借人が無断で民泊を運営するなど、コロナ禍前に見られたトラブルがブーム再熱に伴って増えることも予想されます。メリットとデメリットは裏表一体。視点が偏らないように注意しながら、2つの観光施策の動向を期待をもって見守っていきましょう。

関連した記事を読む

- 2025/01/11

- 2024/12/01

- 2024/11/03

- 2024/09/30